di Giuseppe Zingarelli

“Nella nostra piccola comunità si respira aria di solitudine, abbandono, emarginazione, deriva sociale e culturale”. Tre settimane fa, Graziano Coscia, sindaco di Carlantino, aveva lanciato l’ennesimo grido di allarme: “Stiamo affondando. Affrontiamo ogni giorno difficoltà ed emergenze di ogni genere. Dalla viabilità, alle infrastrutture, alla difficoltà di creare impresa sul territorio. Molti giovani emigrano e vanno via verso il nord. Qui non ci sta rimanendo più nessuno. Dobbiamo gestire problematiche sempre più severe. Noi siamo una piccola comunità di appena 800 abitanti. Non è facile vivere a queste latitudini. Come se non bastasse, ora si aggiunge anche il problema del ridimensionamento scolastico. Avevamo una scuola. Oggi è stata soppressa. L’hanno accorpata al plesso ‘Giuseppe Mendes’ a Casalnuovo Monterotaro. Con la segreteria degli uffici scolastici spostata da Celenza Valfortore a Casalnuovo Monterotaro, i genitori dei nostri ragazzi nella stagione invernale dovranno letteralmente avventurarsi con il maltempo su strade tortuose, affrontando una percorrenza di oltre 35 chilometri. La viabilità è piena di curve impegnative. A Casalnuovo Monterotaro non si arriva in meno di 35-40 minuti. Penso anche all’aggravio dei costi per sostenere gli spostamenti. Ho chiesto al Presidente Emiliano di riconsiderare la questione. Per noi è di vitale importanza ripristinare la riapertura della dirigenza scolastica a Celenza Valfortore, comune distante da Carlantino circa sette chilometri”. L’avvocato Graziano Coscia è stanco, avvilito, scoraggiato, mortificato. Carlantino è un piccolo paesello situato a poche centinaia di metri dal confine con il Molise, a quasi 560 metri sul livello del mare. Si specchia nell’imponente invaso di Occhito, uno dei più grandi invasi artificiali d’Italia. Un invaso che può contenere fino a 250 milioni di metri cubi di acqua. Un invaso che da oltre 50 anni ha alleviato la sete dei pugliesi, fornendo alle campagne del “Tavoliere” una disponibilità idrica senza precedenti. La Cassa per il Mezzogiorno, verso la metà degli anni ’60, dispose il finanziamento del progetto per realizzare la diga. L’importo previsto era di 6 miliardi di lire. I lavori iniziarono il 1° agosto 1958. Il capitolato d’appalto prevedeva che il Consorzio di Bonifica della Capitanata doveva terminare l’opera in 42 mesi. Furono invece necessari 87 mesi per costruire lo “sbarramento”. I lavori furono ultimati tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre 1965.

Il “Primo Cittadino” di Carlantino non ha mancato di evidenziare un altro annoso problema che preoccupa molti amministratori della zona. Il decremento demografico delle aree interne: “La nostra comunità da tempo avverte una crescente emarginazione. Il disagio sociale è soltanto uno dei tanti nemici contro i quali da tempo combattiamo quotidianamente. L’emigrazione, da decenni, ha letteralmente eroso e falcidiato non soltanto la nostra ma anche molte altre comunità limitrofe che, come noi, attualmente, non intravedono alcuna possibilità di sviluppo per l’avvenire. Lo spopolamento demografico sta spietatamente divorando le aree interne dei Monti Dauni. Anche Foggia, paradossalmente, è interessata da circa un decennio da questo grave problema. Molti giovani foggiani vanno via dal capoluogo dauno. La popolazione della città di Foggia, nel giro di un decennio, si è contratta sensibilmente. Da 156mila abitanti oggi conta 142-143mila abitanti. A Carlantino, come in molti altri piccoli centri della Daunia, la partenza dei giovani verso altri lidi in cerca di occupazione e di futuro rappresenta per noi un dramma. Gli studenti, gli anziani, i lavoratori della nostra piccola comunità, quei pochi che non sono ancora emigrati, si sentono tagliati fuori da tutto. Ci stiamo battendo per sopravvivere a noi stessi. Anche i sindaci dei comuni vicinori, San Marco la Catola e Celenza Valfortore, vivono e condividono con noi lo stesso isolamento, lo stesso disagio, la stessa emarginazione, le stesse difficoltà. Andarcene dalla Puglia e passare al Molise può garantirci maggiore visibilità. In oltre 50 anni non si è mai aperto un vero, reciproco e costruttivo dialogo con Bari e Foggia. Molte e vaghe sono state le promesse, i risultati però sono stati mortificanti e deludenti. Risposte concrete ai problemi che noi viviamo sulle nostre amate montagne ormai da tempo abbandonate a se stesse, finora non ne abbiamo avute. Sono risposte che noi abbiamo pazientemente atteso. Abbiamo invece dovuto prendere atto della crescita esponenziale di diffusi disservizi che, progressivamente, stanno sprofondando il nostro territorio e le nostre comunità.

Disservizi e mancanza di occupazione sono la causa principale che alimenta il triste fenomeno dello spopolamento, e lo spopolamento, a sua volta, incrementa la cupa ed avvilente atmosfera di desolazione che avvolge in modo spettrale, specie nei lunghi periodi invernali, i nostri piccoli centri agricoli. Nelle aree interne dei Monti Dauni si contano 29 comuni aventi una popolazione complessiva poco superiore a 50mila abitanti. Se dividiamo il numero di abitanti per il numero di comuni raggruppati nell’intera area montano-collinare, appunto i 29 comuni citati, otterremo una popolazione media di circa 1.800-1.900 abitanti presenti in ciascun comune. Sono pochi per ridare ossigeno, motore e prospettive di speranza ad un territorio. Non sfugge un altro dato oggettivo. La stessa Capitanata è interessata dal problema dello spopolamento. L’intera provincia di Foggia, 61 comuni, oggi conta meno di 600mila abitanti. Nel quinquennio 2000-2005 ne contava quasi 700mila, quindi la Capitanata ha perso quasi 100mila abitanti in quasi 20 anni. Sono tanti. Il Molise, è vero, è una piccola regione che conta complessivamente poco meno di 300mila abitanti. Il suo territorio conta complessivamente 136 comuni, 84 in provincia di Campobasso e 52 in provincia di Isernia. La Puglia è una regione che conta 4 milioni di abitanti ed è lontana dal comprendere i problemi della montagna e delle aree interne. Con il Molise e la provincia di Campobasso noi condividiamo problematiche comuni e molteplici affinità di carattere storico, sociale e culturale. Carlantino dista circa 45 chilometri da Campobasso. Non è la minore distanza del nostro comune dal capoluogo di regione molisano rispetto alla maggiore distanza da Foggia che ci sta facendo propendere per la richiesta di distacco dalla Puglia, quanto il fatto che in tanti decenni non abbiamo mai riscontrato una vera politica che abbia saputo concretamente affrontare e dare soluzioni alle ataviche vicissitudini dei nostri territori siti al confine con il territorio molisano. Sono convinto di poter contare molto di più, di meritare maggior attenzione e di poter avere molta più visibilità nell’ambito territoriale della Regione Molise. Perchè finora la Regione Puglia, Bari e Foggia di attenzioni ce ne hanno riservate davvero molto poche. Con i miei concittadini siamo realmente orientati a passare con Campobasso”.

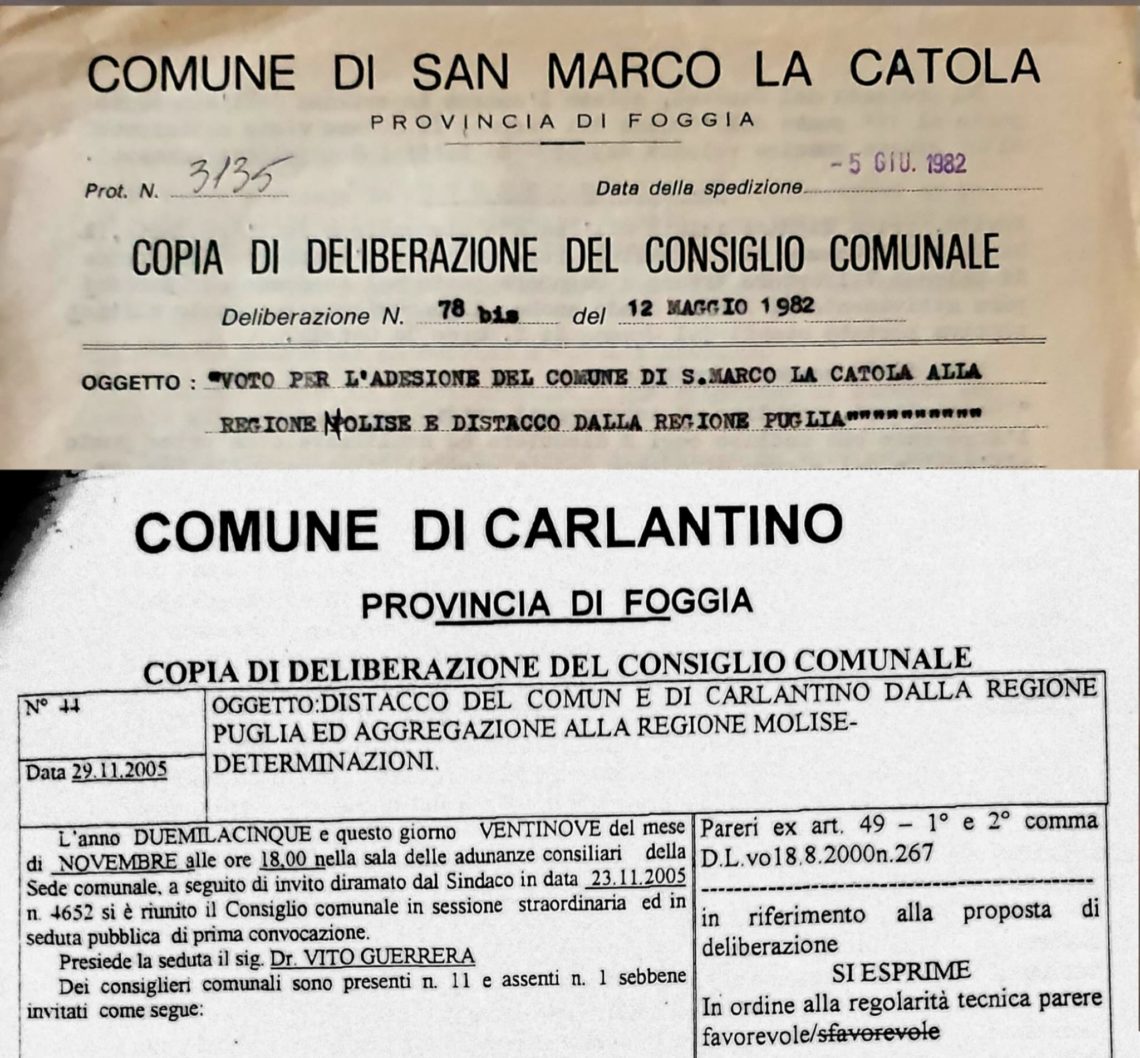

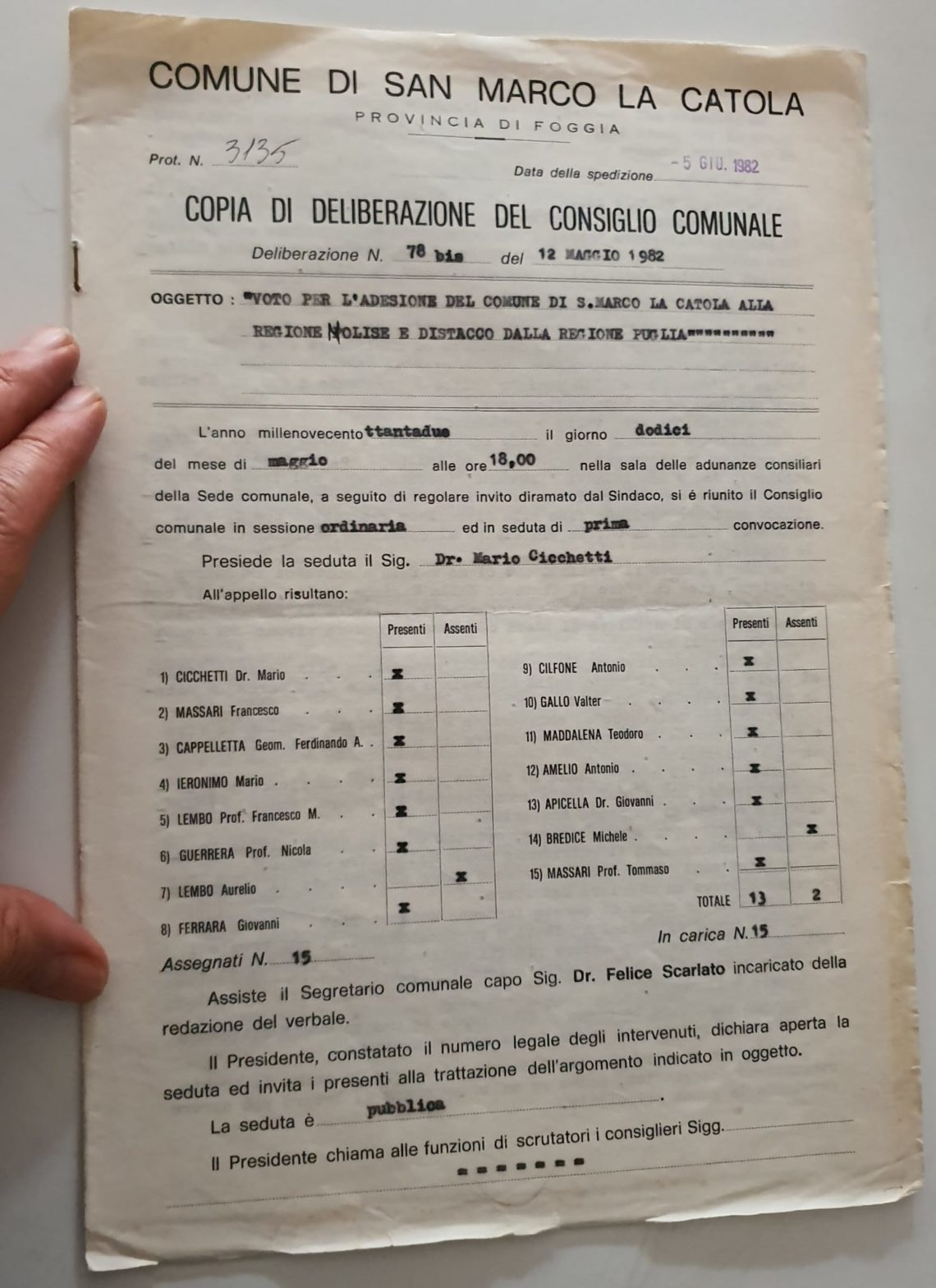

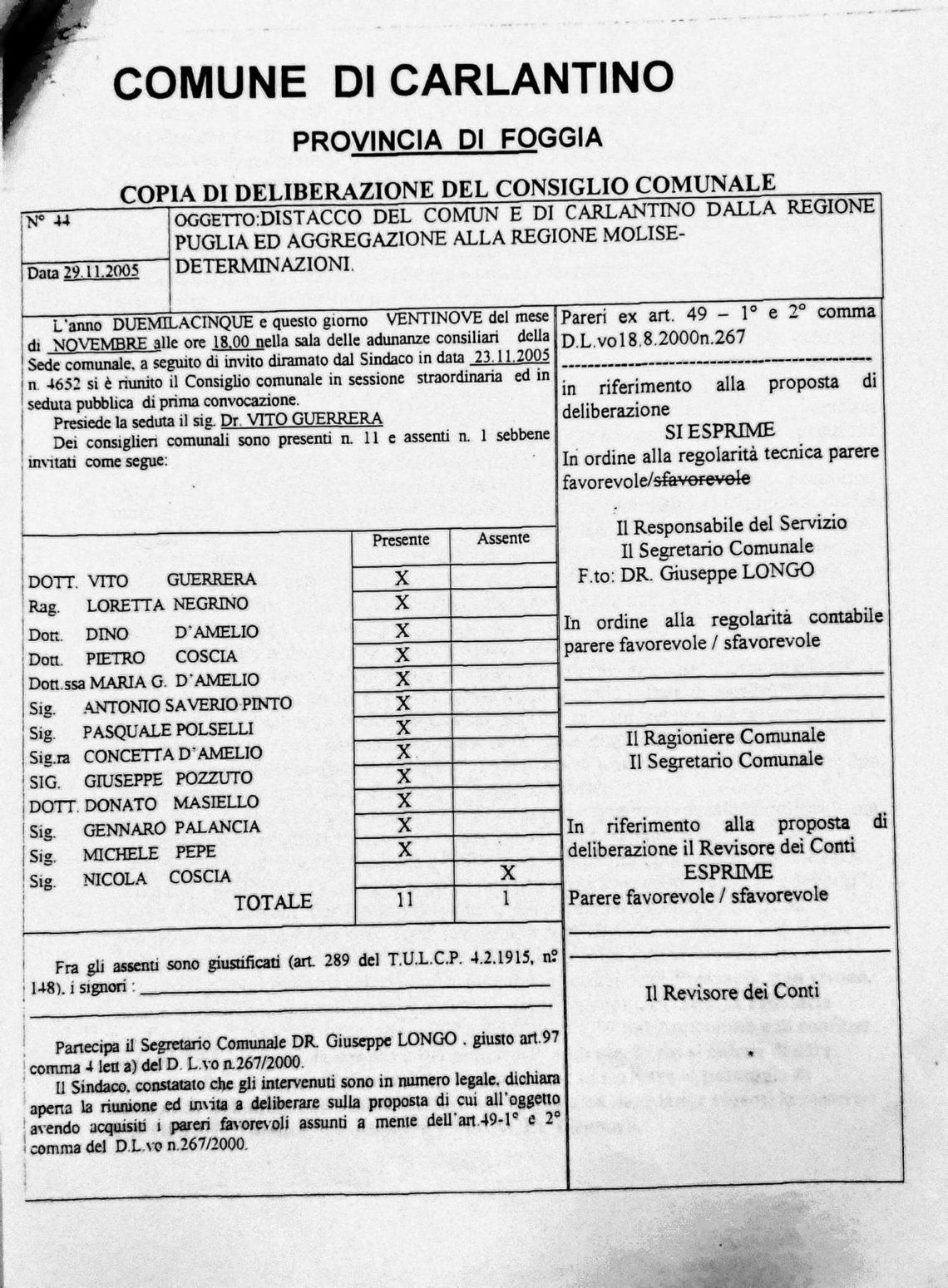

Circa 43 anni fa, era il 1982, tre sindaci anticiparono il tema attualmente prospettato dall’avvocato Graziano Coscia. Il sindaco di San Marco la Catola (FG), all’epoca il dottor Mario Cicchetti, l’allora sindaco di Carlantino (FG), il professor Angelo Coscia, e il “Primo Cittadino” di Celenza Valfortore (FG), il dottor Antonio Rossi, affrontarono l’argomento del distacco dalla Puglia. Seguirono accesi dibattiti sul tema. Si convocarono ufficialmente i consigli comunali dei tre rispettivi centri agricoli del subappennino dauno settentrionale. Gli approfondimenti vennero condivisi e discussi. Le delibere consiliari che seguirono, espressero tutte e all’unanimità parere favorevole a che i tre comuni fossero compresi nella provincia di Campobasso. Nel rispetto degli iter previsti dall’articolo 133 della Costituzione, i tre sindaci concordarono si dovesse giungere ad una richiesta di referendum attraverso un più ampio dibattito che coinvolgesse i parlamentari dauni. Un dibattito che però non ebbe più seguito. Forse è giunto davvero il momento ideale per riattivare l’iter e dare seguito a quella volontà ‘secessionista’ che da decenni stuzzica le comunità di confine per ottenere una maggiora tutela e rappresentanza in un periodo storico molto delicato per le piccole realtà.